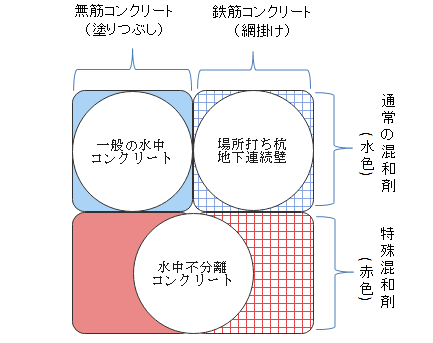

水中コンクリートとは、海水や河川水、安定液中に打設するコンクリートのことを言い、「一般的なコンクリートを水中に打設するもの」と「特殊な混和剤を使用する水中不分離コンクリート」の2種類があります。

水中コンクリートの定義は参照する仕様書によって違いがあり、土木・建築ではそれぞれ以下のようになっています。

- 水中コンクリート

- 一般的な水中コンクリート

- 場所打ち杭・地下連続壁

- 水中不分離コンクリート

- 水中コンクリート=場所打ち杭・地下連続壁

土木工事では水中コンクリートに種類がありますが、建築工事では水中コンクリートといえば、場所打ち杭である場合が多いです。

今回の記事では、水中コンクリートと水中不分離コンクリートについて、違いや基準・配合、用途などについて解説します。

水中コンクリートと水中不分離コンクリートの用途とは

目的、部材、工事などから必要な性能を定めて、どの工法を選択するかを決めます。簡単にですが、使用される主な構造物の例と、各種コンクリートの特徴を説明します。

一般的な水中コンクリート

- 防波堤躯体

- 岸壁躯体

- 設置ケーソンの中詰め

一般的な水中コンクリートは、ほとんどが無筋コンクリート構造物で使用されます。水中での打設は締固めが不可能なため、適度な流動性が必要となります。

場所打ち杭・地下連続壁用水中コンクリート

- 場所打ち杭・地下連続壁による基礎

- 建物地下外壁

- 道路・鉄道などの土留め壁

- 止水壁

場所打ち杭・地下連続壁用水中コンクリートは、水中での鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート構造物で使用されます。

平面的な面積は狭い部材ですが、鉄筋の間隙を充填させる必要があり、一般的な水中コンクリートよりも高い流動性が必要となります。

水中不分離コンクリート

- 橋梁の基礎

- 水路の底版・海底トンネルの基礎

- 水質汚濁防止に配慮した工事

- 災害復旧、補修・補強工事

水中不分離コンクリートは、鉄筋の有無を問わず使用されます。

高い流動性と水中分離抵抗性を有しているため、平面的な面積が広い版状の鉄筋コンクリート構造物を施工することが出来ます。

水中コンクリートの全体像を簡単な図にまとめました。

塗りつぶしが無筋構造物、網掛けが鉄筋構造物です。水色が通常の混和剤のコンクリート、赤色が特殊な混和剤のコンクリートになります。

水中コンクリートは構造物やコンクリートの材料によって、違いがあると理解してください。

水中コンクリートの基準値や配合とは?

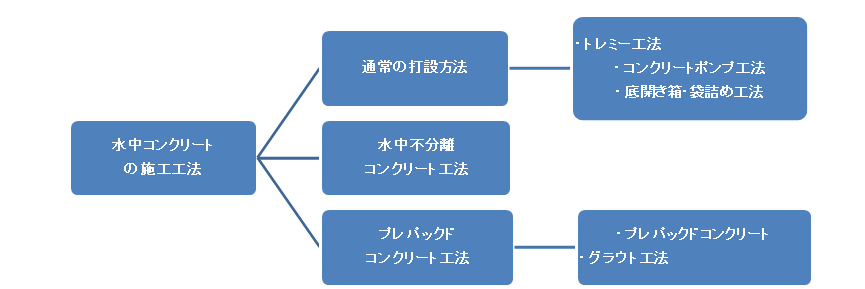

水中コンクリートの違いを理解するには、施工方法を知っているとスムーズなため、はじめに施工方法を見てみましょう。

下の図は、水中コンクリートを工法ごとに分類した図になります。

今まで登場していなかった「プレパックドコンクリート工法」というものが書かれています。

水中コンクリートの種類ではありませんが、水中でコンクリートを打設する方法の一つになります。プレパックドコンクリートについては、記事の最後に説明します。

コンクリートの打設は通常、型枠に打込み締固めを行うことで、隅々までコンクリート充填させます。水中コンクリートは、いずれの工法を選択しても、締固めを行う事ができません。

そのため、水中コンクリートの性能として流動性が必要となります。さらに、水の洗い出し作用によって材料分離や強度低下を招くため、適度な粘性と通常よりも高い強度が必要となります。

一般的な水中コンクリート

無筋構造物に使用する水中コンクリートは、次の工法で打設されます。

- トレミー工法

- コンクリートポンプ工法

- 底開き箱・袋詰め工法

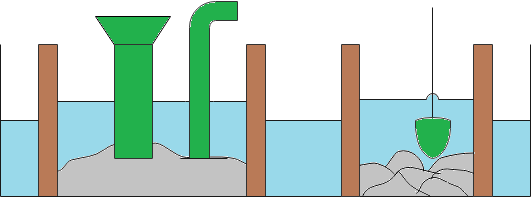

下の図は、打設方法の概略図です。

緑色の左から、トレミー、コンクリートポンプ、底開き箱・袋詰めになります。

トレミー・コンクリートポンプ工法は、生コンの中に先端を差し込んだままにして打込みます。

底開き箱・袋詰め工法は、中身を一回吐き出す度に水中から引き上げるため、連続した打込みが出来ないため、コンクリートの一体性が劣ります。

一般の水中コンクリートの配合の標準値を表にまとめました。

| トレミー・コンクリートポンプ | 底開き箱・袋詰め | |

| スランプ | 13~18cm | 10~15cm |

| 水セメント比 | 50%以下 | |

| 単位セメント量 | 370kg/㎥ | |

| 強度の割増 | 水中施工時の強度は標準養生供試体の 0.6~0.8倍とみなして設定する | |

表以外にも、材料分離抵抗性を高めるために、通常よりも粘性の高い配合とする必要がある。そのため細骨材率を大きくする必要があり、40~50%の範囲とするのが良い。

一般の水中コンクリートの打込みの注意点は以下の通りです。

- 水質汚濁を防ぐため、静水中に打込む・水中を落下させない

- 所定の高さまたは水面上に達するまでは連続して打込みを行う

- 打込み後にレイタンスを除去してから、次の打込みを開始する

- 水との接触を極力避けるため、コンクリートをかき乱してはならない

- コンクリートが硬化するまで、水の流動を防ぐ

- 打込みはトレミー・コンクリートポンプを原則とする

一般の水中コンクリートの工法ごとの注意点は以下の通りになります。

- 配管は水密であること

- 打込み中、その先端は常に打込まれたコンクリートの中にあること

- 打込み中、水平移動してはならない

- 容易に開く構造であること

- 静かに水中におろし、排出後も徐々に引き上げなければならない

一般の水中コンクリートにおいても、トレミー・コンクリートポンプでの打込みが原則です。

底開き箱・袋詰め工法は、品質に対する信頼性が乏しいため、あまり重要でない構造物以外では用いてはならないとされています。

場所打ち杭・地下連続壁に使用する水中コンクリート

場所打ち杭・地下連続壁に使用する水中コンクリートは、トレミー工法で打設されます。

場所打ち杭・地下連続壁は、「地中に柱・壁を作る」とイメージすると分かりやすく、深さ方向に長く、面積的には狭い構造です

その狭い部分に鉄筋があり、なおかつ締固めが出来ないため、一般の水中コンクリートよりさらに流動性が求められます。

場所打ち杭・地下連続壁に使用する水中コンクリートの配合の標準値は、土木と建築で基準に違いがあるので比較してみましょう。

| コンクリート標準示方書(土木) | JASS 5 (建築) | |

| 粗骨材の最大寸法 | 鉄筋のあきの1/2以下かつ 25㎜以下 | 25㎜以下 |

| スランプ (スランプフロー) | 18~21㎝ (50~70㎝: 設計基準強度50N/㎟を超える) | 21㎝以下: 呼び強度33 N/㎟未満 23㎝以下: 呼び強度33 N/㎟以上 |

| 水セメント比 | 55%以下 | 場所打ち杭:60%以下 地下連続壁:55%以下 |

| 単位セメント量 | 350kg/㎥ | 場所打ち杭:330kg/㎥ 地下連続壁:360kg/㎥ |

| 単位水量 | ― | 200 kg/㎥以下 |

| 強度の割増 | 気中施工時の0.7~0.8倍 とみなして設定 | 構造体強度補正値28S91 は3N/㎟ |

地中の温度は、季節による気温変動がなくほぼ一定です。

コンクリート自体の発熱も考慮すると養生温度は確保できるため、構造体強度補正値は、特記のない場合、通年で3N/㎟とします。

単位水量は通常185 kg/㎥以下ですが、空気と接触することが少ないため、乾燥収縮・中性化の傾向が少ない。そのため通常よりも大きい値とし、充填性を優先させています。

場所打ち杭・地下連続壁に使用する水中コンクリートの打込みの注意点は以下の通りです。

- 静水中に打込む

- 打込み区画は一回に連続で打込める大きさとし、連続して打込む

- 打込み中、原則としてコンクリートに2m以上入れておく

- 掘削後は、底部の有害なスライムを除去する

- 設計面より余分に高く打込む。余盛りの高さは特記による

- 余盛り部分は適当な時期に取り除く。

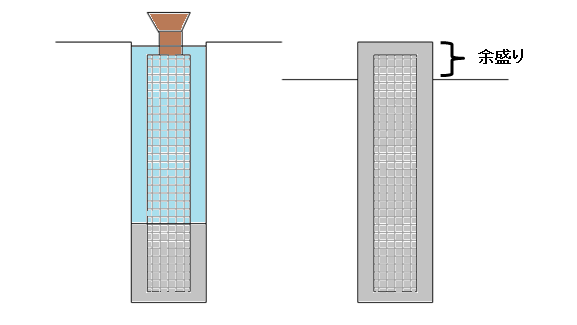

下の図は、場所打ち杭の打設方法の概略図です。

掘削して作った穴に、安定液などを張り、穴の崩壊を防ぎます。その後、鉄筋かごと呼ばれる先組鉄筋を設置し、トレミー管を差し込みコンクリートを流し込みます。

余盛りとは、コンクリートをはつり取る事を想定し、あらかじめ設計面より高くコンクリートを打込む事です。

余盛りをはつり取る作業を、杭頭処理と呼んでいます。

打ち終わり時に杭のてっぺんとなるコンクリートは、いちばんはじめに打込んだコンクリートです。そのため、安定液やスライムが混じり品質が低下しやすい部分です。

そこで、余盛りをして不良個所をはつり取るように規定されていて、余盛り高さは50cm以上とされています。

コンクリートの流動性と連続して打込むことが重要となります。

筆者の経験でも、打込んだコンクリートが上手く充填されず、茹でたとうもろこしのように、鉄筋かごからコンクリートがはみ出した状態となったことがあります。

水中不分離コンクリートの基準値や配合とは?

水中不分離コンクリートは、水中不分離性混和剤という特殊な混和剤を使用し、材料分離抵抗性と流動性を高めたコンクリートです。

水中不分離混和剤とはセルロース系の水溶性高分子で、水に素早く溶けて粘性を高める化学混和剤の一種です。

水中不分離コンクリートは、以下の様な特徴を持っています。

- 水中で自由落下させても分離しにくい

- 分離抵抗性が大きく、水質汚濁の防止に有効

- 高い流動性を持ち、充填性が良い

- ブリーディングが少なく、品質のばらつきが少ない

- レイタンスの発生が無く、打継ぎ面の処理が軽減される

- 凝結時間が一般的なコンクリートに比べて長い

水中不分離コンクリートの配合の標準値は、以下の表になっています。

| 水セメント比の最大値 | ||

| 無筋コンクリート | 鉄筋コンクリート | |

| 淡水中 | 65% | 55% |

| 海水中 | 60% | 50% |

| 施工条件 | スランプフローの範囲 |

| 急斜面の張石の固結、斜面の薄いスラブ など流動性を小さく抑えたい場合 | 35~40㎝ |

| 単純な形状 | 40~50㎝ |

| 標準的な鉄筋コンクリート構造 | 45~55㎝ |

| 複雑な形状、特別に流動性が必要な場合 | 55~60㎝ |

| 粗骨材の最大寸法 | 40㎜以下を標準 部材最小寸法の1/5かつ鉄筋の最小あきの1/2以下 |

| 空気量 | 4%以下 |

| 圧縮強度 | 水中作成供試体の28日強度を標準とする |

水中不分離コンクリートの打込みの注意点は以下の通りです。

- 流速5㎝/s程度以下、水中落下高さ50㎝以下での打込みを標準とする

- 打込みはトレミー・コンクリートポンプを使用する

- 水中流動距離は5m以下を標準とする

水中不分離コンクリートの配合設計の例

通常のコンクリートと違い、水中作成供試体の圧縮強度を目標値として設計します。そのため、2種類の強度割増しが必要となります。

設計条件として、設計基準強度24 N/㎟、水中気中強度比:80%とした場合、次のような計算となります。

| 通常のコンクリート | 水中不分離コンクリート | |

| 強度の割増係数 | 強度のバラツキを見込んだ 割増し係数 α=1.20 | 強度のバラツキを見込んだ 割増し係数 α=1.20 |

| 強度の割増係数 (水中気中強度比:80%) | ― | 水中作成と気中作成の強度差 β=1/0.8=1.25 |

| 配合強度の算出 | 1.20×24 N/㎟=28.8 | 1.20×1.25×24 N/㎟=36 |

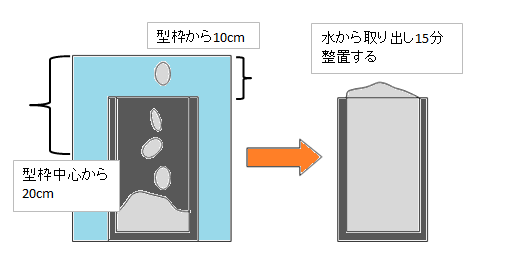

水中作成供試体とは

土木学会基準JSCE-F504[水中不分離コンクリートの圧縮強度試験用水中作成供試体の作り方(案)]に、供試体の水中作成方法が規定されています。

容器に水を張り、水中内に型枠を設置します。コンクリートを水面から10等分以上の小分けにして型枠内に落とし、30~90秒の間に山盛りにします。

山盛りにした型枠を静かに水から取り出し、15分程度空気中に整置します。その時、突き棒やハンマーで締固めを行ってはいけません。

15分程度整置した後、上面の余分なコンクリートを均します。

水中不分離コンクリートは粘性と流動性が高いため、コーンを引き上げた直後から5分経過した時点で測定します。

プレパックドコンクリートとは?

プレパックドコンクリートは水中コンクリートの種類ではありませんが、水中で施工するコンクリート工法として良く用いられるため、この記事で説明します。

プレパックドコンクリートとは、あらかじめ粗骨材のみを型枠内もしくは施工箇所に詰めておき、粗骨材を詰めた空隙に後から特殊なモルタルを注入する工法となります。

プレパックドコンクリートの主な用途は以下の通りとなります。

- 水中工事

- 逆打ちコンクリート工事

- 補修・補強工事

- 空隙の充填用コンクリート

- 中詰めコンクリート

プレパックドコンクリートの主な材料や特徴

注入モルタルの流動性が重要となるため、結合材として、普通ポルトランドセメントとフライアッシュの併用もしくはフライアッシュセメントが使用されます。

混和剤として特徴的なのが、発泡剤としてアルミニウム粉末を使用することです。セメントとアルミニウム粉末の反応によって、水素ガスが発生します。

水素ガスの膨張圧を利用して、空隙内にモルタルを充填させるとともに、骨材とモルタルの付着力を向上させるためです。

プレパックドコンクリートの特徴や注意点は以下の通りです。

- 粗骨材の最小寸法は15㎜以上

- 細骨材は2.5㎜を全量通過し、粗粒率が1.4~2.2の範囲が良い

- ブリーディング率は試験開始後3時間で3%以下

- 膨張率は試験開始後3時間で5~10%

- 乾燥収縮量は、粗骨材のかみ合わせ効果により通常のコンクリートの1/2程度

- モルタルの注入は、最下部から上方に向かって行う

- 寒中では膨張率が、暑中では流動性が低下しやすいため注意が必要

コメント