高流動コンクリートとはスランプフローで管理するコンクリートの総称で、一般のコンクリートに比べて高い流動性を持っているコンクリートのことをいいます。

建築学会・土木学会ではその中でも、締固め作業を必要としない・自ら型枠内に充填される=自己充填性を持つコンクリートのことを「高流動コンクリート」と呼んでいます。

高流動コンクリートの特徴を明確にあらわすために「自己充填コンクリート」と呼ぶ場合もあります。

高流動コンクリートと似たコンクリートに「中流動コンクリート」「流動化コンクリート」があります。

- 中流動コンクリート…締固め作業が必要なため自己充填性はありません

- 流動化コンクリート…コンクリートの流動性を後から高めたコンクリート

この記事ではスランプフローで管理するコンクリートの中でも、自己充填性を有するコンクリートを高流動コンクリートと定義して説明していきます。

スランプフローとは、コンクリートの広がり具合を流動性の目安にすること。お好み焼きのような状態をイメージすると分かりやすいですよ

高流動コンクリートのメリット・デメリットとは

高流動コンクリートの特徴

高流動コンクリートは高い流動性と材料分離抵抗性を有し、振動・締固めをしなくても型枠内に充填することができる優れた施工性が特徴です。

通常のコンクリートの打設は、型枠に打込んだコンクリートをバイブレータによって締固めを行い、充填させます。

しかし、近年の構造物の高層化や高品質化によって、部材の複雑・薄肉化や鉄筋量の増加による過密化によって、コンクリートの充填が難しい場面が増えてきました。

その問題の解決策のひとつとして、高い流動性と施工性を有する高流動コンクリートが開発されました。

高流動コンクリートは、優れた自己充填性により作業の省力化が可能であることや、プレキャスト部材の接合部やCFT造のような締固め作業自体が困難な箇所への充填が可能です。

また高い充填性によりジャンカなどの打込み時の不具合を防ぐため、躯体の高品質化につながると考えられています。

高流動コンクリートのメリット

- 過密鉄筋・複雑な形状でもコンクリートの充填が可能

- 締固め作業が不要となり省力化が可能

- バイブレータが不要となり騒音を抑制できる

- ジャンカなどの打込み不具合を解消できる

- ブリーディングが少なく緻密な躯体となる

- 配合を工夫すれば汎用的な材料で製造できる

高流動コンクリートのデメリット

- セメント量の増加による水和熱・自己収縮に注意が必要

- 粗骨材が少ない配合で乾燥収縮が大きい場合がある

- 粗骨材が少なく配合でヤング係数が低い場合がある

- コンクリートの凝結時間が長くなる

- 型枠に作用する側圧が大きい

- コンクリートポンプによる圧送負荷が大きい

- 地域によっては供給がない

高流動コンクリートは3種類のパターンがある

高流動コンクリートの配合設計では、流動性と材料分離抵抗性を両立させることが重要です。

高流動コンクリートには材料分離抵抗性(粘性)を確保する3種類の方法があります。

- 粉体系高流動コンクリート

- セメントや混和材(高炉スラグ微粉末・フライアッシュ・石灰石微粉末など)を使用し、粉体量で材料分離抵抗性を確保

- 増粘剤 (分離低減剤) 系高流動コンクリート

- セルロース系・アクリル系や多糖類ポリマーなどの増粘剤(分離低減剤)を使用し、材料分離抵抗性を確保

- 併用系高流動コンクリート

- 粉体量の増加と増粘剤(分離低減剤)の使用の両方によって、材料分離抵抗性を確保

どの種類を選択するかについて以下のような目安があります。

- 粉体系…骨材の粒形が悪い・骨材の微粒分量が少ない場合

- 増粘剤系…骨材の微粒分量が多い場合・水和熱などを抑制する場合

- 併用系…材料品質の変動が大きく、品質変動を抑えたい場合

高流動コンクリートの配合規格は、JASS5(建築)と標準示方書(土木)で違いが多いため、個別に確認しましょう。

高流動コンクリートの配合(JASS 5)

| JASS 5 | |

| スランプフロー | 55㎝・60㎝・65㎝ |

| 空気量 | 3~4.5% |

| 水結合材比 | 50%(承認を受け55%) |

| 単位水量 | 175kg/㎥(承認を受け185 kg/㎥) |

| 単位粗骨材かさ容積 | 0.500㎥/㎥以上 |

高流動コンクリートの配合(標準示方書)

標準示方書(土木)では、構造物の形状・寸法・配筋状態から、高流動コンクリートに必要な自己充填性のレベルを決定することから始まります。

| 自己充填性のランク | 1 | 2 | 3 | |

| 構造 条件 | 鋼材の最小あき(㎜) | 35~60程度 | 60~200程度 | 200程度以上 |

| 鋼材量(kg/㎥) | 350程度以上 | 100~350程度 | 100程度以下 | |

| U形またはボックス形 充てん高さ(㎜) | 300以上 (障害R1) | 300以上 (障害R2) | 300以上 (障害なし) | |

3種類ある高流動コンクリートごとに、各ランクに対する目標値が規定されていて、各目標値を満足するように配合設計を行います。

| 粉体系高流動コンクリートの目標値 | ||||

| 自己充填性のランク | 1 | 2 | 3 | |

| 単位粗骨材絶対容積(㎥/㎥) | 0.28~0.30 | 0.30~0.33 | 0.32~0.35 | |

| 流動性 | スランプフロー(㎝) | 60~70 | 60~70 | 50~65 |

| 材料分離 抵抗性 | V漏斗またはO漏斗の流下時間(秒) | 9~20 | 7~13 | 4~11 |

| 50㎝フロー到達時間(秒) | 5~20 | 3~15 | 3~15 | |

| 増粘剤系高流動コンクリートの目標値 | ||||

| 自己充填性のランク | 1 | 2 | 3 | |

| 単位粗骨材絶対容積(㎥/㎥) | 0.28~0.31 | 0.30~0.33 | 0.30~0.36 | |

| 流動性 | スランプフロー(㎝) | 55~70 | 55~70 | 50~65 |

| 材料分離 抵抗性 | V漏斗またはO漏斗の流下時間(秒) | 10~20 | 7~20 | 7~20 |

| S漏斗の流下時間(秒) | 4~8 | 3~8 | 3~8 | |

| 50㎝フロー到達時間(秒) | 5~25 | 3~15 | 3~15 | |

| 併用系高流動コンクリートの目標値 | ||||

| 自己充填性のランク | 1 | 2 | 3 | |

| 単位粗骨材絶対容積(㎥/㎥) | 0.28~0.30 | 0.30~0.33 | 0.32~0.35 | |

| 流動性 | スランプフロー(㎝) | 65~75 | 60~70 | 50~65 |

| 材料分離 抵抗性 | V漏斗またはO漏斗の流下時間(秒) | 10~25 | 7~20 | 7~20 |

| 50㎝フロー到達時間(秒) | 5~20 | 3~15 | 3~15 | |

表中の材料分離抵抗性の項目に関しては、目標値の確認について、いずれか一つを満足すれば良いとされています。

自己充填性は、材料分離抵抗性以外にも間隙通過性に優れていることが特徴としてあります。

間隙通過性とは、鉄筋と鉄筋の隙間・型枠と鉄筋の隙間を通過し隅々まで充填する事が出来る性質です。

間隙通過性には、高い流動性と適度な粘性があるとこが重要です。粘性を評価する特性値として、スランプフロー時間・スランプフロー速度があります。

速度が速すぎると、流動性は良いが分離抵抗性が低い場合があるため、下限値も規定されています。

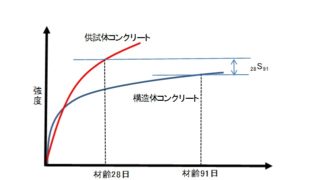

高流動コンクリートの製造・管理の注意点

高流動コンクリートの特徴や注意すべき点には以下のようなものがあります。

- 粘性が高いため、練混ぜ時間を長くする

- 高性能AE減水剤の添加量が多いため、表面水の変動に敏感になる

- 高性能AE減水剤の添加量が多すぎると、凝結が遅れる場合がある

- スランプフローの経時変化は、添加量と温度に依存しやすい

- ブリーディングが少ないため、プラスティックひび割れが生じやすい

- 側圧が液圧に近くなるため、型枠のはらみ・支保工の倒壊に注意する

高流動コンクリートの評価はL型フロー試験やV漏斗試験によって行なう

流動性の評価としてスランプフロー試験がありますが、材料分離抵抗性(粘性)や間隙通過性はスランプフロー試験では評価が難しいものです。

高流動コンクリートの評価にはそれぞれに試験方法があります。

| 流動性 | スランプフロー試験 |

| 粘性 | V漏斗・O漏斗による流下試験、L型フロー試験 |

| 間隙通過性 | U型・ボックス型による充填試験 |

スランプフロー試験はJISに規定されていますが、その他の試験方法は、土木学会(JSCE)の規格で、建築学会においてもJSCE規格に準拠しています。

この記事では自己充填性を有する高流動コンクリートについて説明しました。

最新のJISでは、スランプフローで管理するコンクリートの種類も増え、今後の使用頻度の増加が予想されます。

スランプフロー管理 = 高流動コンクリートという解釈も間違いではありませんが、高流動コンクリートの特徴である自己充填性があるかどうかで大きく考え方が変わります。

スランプフロー試験に関する詳しい記事と、高流動コンクリートと間違えられやすい流動化コンクリートについての記事はこちらからどうぞ。

コメント