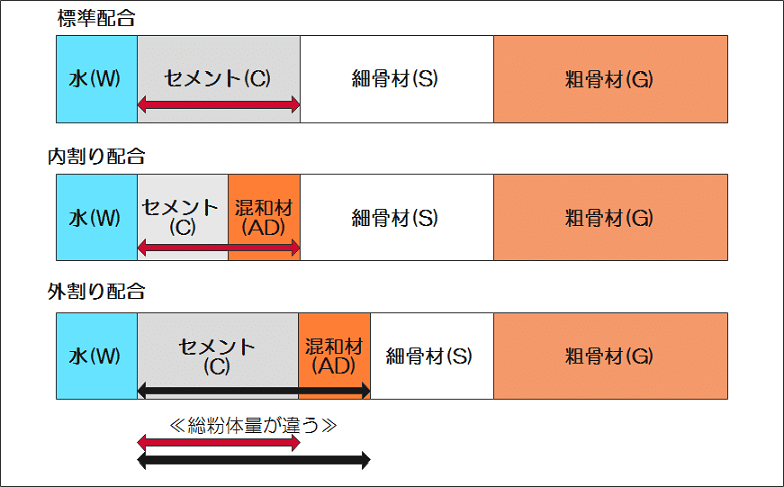

コンクリートの配合設計において、フライアッシュ・高炉スラグ微粉末・膨張材などの「混和材」を使用する場合、1.内割り2.外割りという二通りの設計方法があります。

どちらの方法で配合設計するかは目的や用途によって選択するため、設計方法の違いについては、理解しておくべきこととなります。

混和材とは、「使用量が比較的多く、コンクリートの練上がり容積に加算するもの」をいいます。

内割り・外割りとは、セメントの内か外か

混和材を使用する場合、どのような効果を期待するかで配合設計が変わります。

- 結合材とする場合、セメント置換(置き換える)

- 結合材としない場合、砂置換(置き換える)

結合材とは、「水と反応し、コンクリートの硬化に関係するもの」をいいます。

結合材(Binder)にはセメント・高炉スラグ微粉末・フライアッシュなど、いくつか種類がありますが、一般的に結合材としてセメントだけを使用するため、水セメント比(W/C)と呼んでいます。

結合材としてセメント以外にも使用している場合は、水結合材比(W/B)と区別して表記します。

内割り・外割りの配合計算方法

コンクリートの配合は1㎥の単位量ですので、内割りでも外割りでも材料の全体量は変わらず、混和材を使用する分だけ何かを減らす事になります。

<配合条件>

- 水セメント比W/C=50%

- 単位水量W=180kg/㎥

- セメント量C=360kg/㎥

- 混和材の使用量AD=20kg/㎥

- 細骨材量S=820kg/㎥

内割りは、混和材とセメントの置換なので、セメント量が減ります。

C=360-20=340kg/㎥

AD=20kg/㎥

S=820kg/㎥

B=340+20=360kg/㎥

W/B=50%

細骨材量は変わらず、セメント量が減る

外割りは、混和材と砂の置換なので、細骨材が減る。

C=360kg/㎥

AD=20kg/㎥

S=820-20=800kg/㎥

B=360+20=380kg/㎥

W/C=50%

セメント量は変わらず、細骨材量が減る

内割りはセメントのデメリットを解消、外割りは生コンの改善

冒頭で、「内割り・外割りのどちらの方法で配合設計するかは目的や用途によって選択する」と説明しましたが、具体的にはどんな目的や用途があるのか説明します。

セメントの内割りで使用する場合(セメント置換)

マスコンクリートなど温度ひび割れの抑制に対して、水和熱を低減する場合に有効です。

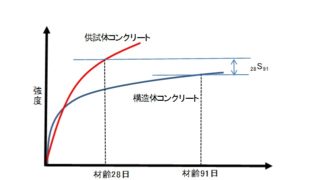

セメント置換により単位セメント量を低減できる上に、長期強度が増大することから、材齢を延長した配合設計をすることが出来ます。

水和熱の抑制対策が必要な構造体において、混和材の内割り使用は有効な対策方法と言えます。

セメントの外割りで使用する場合(砂置換)

貧配合における粉体量の確保や高流動コンクリートの材料分離抵抗性の確保、細骨材の微粒分量の補充など、コンクリートに適度な粘性や材料分離抵抗性を付与する場合に有効です。

外割り配合では、元の配合から水セメント比が変わらないため、強度は安全側となります。

耐久性の観点で水セメント比を特に考慮しなければならない構造体の場合などでも、外割り配合とすることがあります。

コメント