骨材の表面水は、単位水量と水セメント比を直接左右する管理項目です。JISに基づく測定精度(±0.3%以内)と、適切な配合補正を行ってコンクリートの品質は安定します。

表面水を「感覚」で処理している現場ほど、スランプのばらつき、強度低下、ブリーディングといったトラブルが発生します。

この記事では、骨材の表面水率について説明します。

要点

- 表面水とは、骨材表面に付着した自由水

- JIS A 1111:2回試験の平均、差0.3%以内が必須

- 表面水は単位水量の増減要因

- 表乾状態が配合設計のベース

骨材の基礎について、覗いてみたい方はこちらの記事へどうぞ。

表面水とは何か?なぜ配合に影響するのか

表面水とは、骨材表面に付着した自由水のことを言い、骨材の濡れ具合を表します。コンクリートの製造現場では、表面水は単位水量の一部とするため、測定・補正を怠ると、設計水量と実水量が一致しなくなり、品質が不安定になります

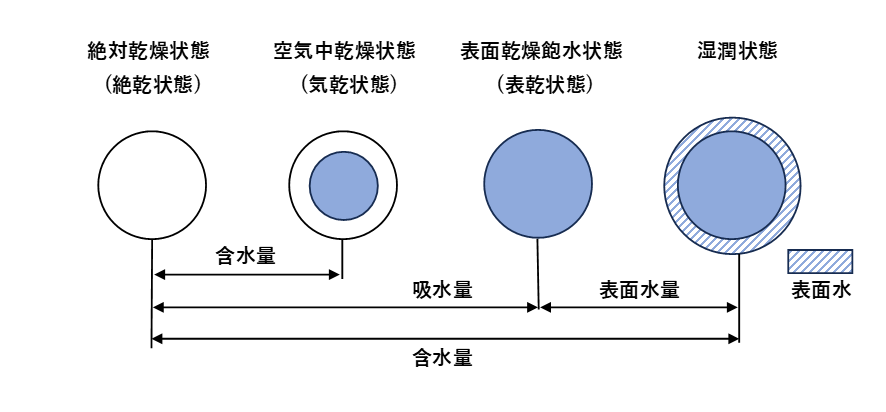

表面水率の定義と表面乾燥飽水状態との関係

表乾状態とは、骨材の表面から付着水を取り除いて乾燥させ、内部の空隙はすべて水で満たした状態」を指し、一般にコンクリートの配合設計では、表乾状態の質量を基準とします。

骨材の含水率や吸水率は内部の水分(空隙内水分)を含むのに対し、表面水率はあくまで表面の水分のみを表します。

コンクリートに対する表面水の影響

骨材の表面水は、実質的に練混ぜ水の一部としてコンクリートに混合されるため、補正を加えないと水セメントが変動します。つまり、表面水量が多いほど実質的な水セメント比は設計値より大きくなり、スランプも大きくなります。

そのため、設計した単位水量から骨材の表面水量分だけ単位水量を減らすことで、設計した通りの生コンが製造できるようになります。

単位水量180kg、細骨材800kgで表面水率5%の場合

骨材表面水量分40kgは練混ぜ水から差し引き、必要水量を約140kgとします。一方、細骨材量は表面水を含む質量800g+40kg=840kgとなります。

このように表面水量を単位水量から減らし、骨材量に加算することにより、設計上の単位水量と骨材量を維持します。

骨材の規格値や物性について、他にも知りたい方はこの記事へ。

表面水率の試験方法

JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)・JIS A 1125(含水率に基づく表面水率試験)

JIS A 1803(生産工程用・粗骨材の表面水率試験)・ZKT-108(粗骨材の表面水率試験(簡易法))

JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)

細骨材は質量法または容積法のいずれかで試験します(いずれも約1kgの試料で2回測定し、平均値をとる)

- 1試料の質量(m₁)を測定

試料(骨材)の質量を測定

- 2水を入れた容器の質量(m₂)を測定

容器に満水まで水を入れ質量を測定

- 3容器、試料、水の合計質量(m₃)を測定

試料を容器に投入、水を満たし空気を追い出す。追い出した後に、再び水を足し満水にして、試料・水・容器の合計質量(m₃)を測定

- 4試料で置き換えられた水の質量(m)を計算

置換水量m=m₁+m₂−m₃

- 試験は2回実施

- 各測定値と平均値との差は0.3%以下

- 超過した場合は再試験

表面水率の計算式

| 記号 | 意味 |

|---|---|

| H | 表面水率(%) |

| dₛ | 骨材の表乾比重 |

| m | 水中質量(g) |

| m₁ | 表乾質量(g) |

実務の失敗例

ある現場でFMは安定していたが、表面水測定を省略(2回の平均としなかった。) → +12kg余剰水 → スランプ過大 → ブリーディング発生。原因は表面水0.5%の測定誤差でした。

スランプ試験については、この記事が最適です。

表面水率における注意点

- 表面水管理:JIS では、細骨材は午前・午後各1回以上の測定が義務付けられています。

- 配合補正:JIS規格に基づく補正方法に従うことで適切に調整します。

- 測定精度への配慮:測定値と平均値の差は0.3%以下の精度基準が定められています。

- 配合設計上の注意:JISや各学会の仕様書では、配合設計時は骨材を表乾状態とみなして設計します。

以上のように、表面水率はJIS規格に沿った方法で正確に測定し、その結果を製造条件に反映させることでコンクリートの品質を安定させます。

配合修正・補正の手順について知りたい方はこの記事へ。

FAQ

- Q表面水率の許容差は?

- A

平均値±0.3%以内(JIS A 1111)

- Q測定値が安定しない場合は?

- A

再試験。

- Q表面水の結果はどう扱う?

- A

JIS規格に基づく補正方法に従うことで適切に調整します。

コメント