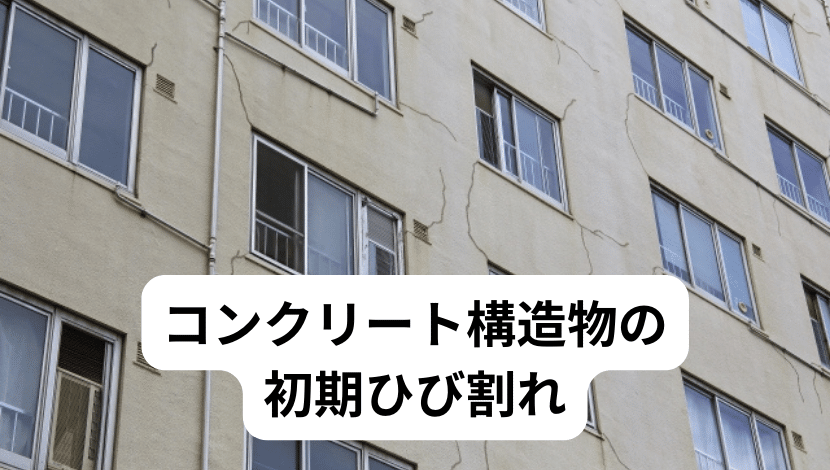

鉄筋コンクリート構造物のひび割れには、発生時期とひび割れのパターン(形状)に固有の特徴があります。

ひび割れが認められた場合、発生した時期とひび割れのパターンによって発生原因を推定し、的確な対処をすることが重要となります。

鉄筋コンクリート構造物のひび割れは、原因別に以下の分類となります。

このうち初期ひび割れは、おもにコンクリートが硬化~竣工後数年で発生する非進行性のひび割れです。

1.コンクリートの初期ひび割れの種類とは

初期ひび割れは、原因別に以下の分類となります。

- セメントの異常凝結

- 骨材に含まれている泥分

- コンクリートの練混ぜ不足

- 急速な打込み

- 型枠のはらみ・支保工の沈下

- コンクリートの沈下

- 急激な表面乾燥

- 水和熱

- 乾燥収縮

- 自己収縮

初期ひび割れは、コンクリートを型枠に打込み、硬化(凝結が開始)が始まった時から生じるひび割れを言います。

非進行性のひび割れのため、一定の期間を経過すれば、ひび割れの進展は止まります。そのため、早期に補修をすれば耐久性への影響は小さくすることが可能なひび割れです。

2.コンクリート材料による初期ひび割れの種類と内容

コンクリートの材料が原因で起こる初期ひび割れには、以下のようなものがあります。

- セメントの異常凝結

- 風化したセメントの使用

- 骨材に含まれている泥分

- 泥分(微粒分量)が多すぎる細骨材の場合

- コンクリートの練混ぜ不足

- 混和材料の使用

セメントの風化とは?

セメントの風化とは、セメントが空気中の水分と水和反応を起こしてしまう現象を言います。

水和によって水酸化カルシウムが生成され、その後、空気中の二酸化炭素と反応し炭酸カルシウムへと変わります。それらがセメント粒子の周りで、膜のようになってしまい凝結に異常をもたらします。

細骨材の泥分(微粒分量)とは?

山砂・陸砂は、採取地の影響で泥分が多いのが通常です。骨材の生産過程では、泥分を除去するために水洗しますが、水洗が不十分だった場合、泥分が多く含まれてしまう事があります。

コンクリートの練混ぜ不足とは?

コンクリートの材料に膨張材などの混和材を使用した時、混和材がコンクリートに均一に混ざっていない場合、凝結にムラが発生しひび割れの原因となります。

コンクリートの材料が原因の初期ひび割れの防止と対策

材料の管理や製造時の管理を行うことが主な対策となります。

セメントの貯蔵期間が長かった場合は、事前に強熱減量を確認する。骨材の微粒分量を測定し、規定値を超えた材料は使用しない。混和材を使用する場合、規定の練混ぜ時間よりも長く練混ぜる。

などによりコンクリートの不具合を防ぐことで防止ができます。

3.コンクリートの施工による初期ひび割れの種類と内容

コンクリートの施工が原因で起こる初期ひび割れには、以下のようなものがあります。

- 急速な打込み

- 打込み管理

- 型枠のはらみ・支保工の沈下

- 型枠・支保工の不備

- コンクリートの沈下

- ブリーディングや押えのタイミング

- 急激な表面乾燥

- ブリーディングや押えのタイミング

急速な打込みとは?

コンクリートは打込みの最中に、バイブレーターの振動や流動性の低下にともない、コンクリートに含まれる水や空気が表面に浮き上がってきます。

コンクリートが下がる・沈むことを、現場では「コンクリートが落ち着く」と表現します。

そのため、打込んだコンクリートが落ち着くと、はじめに型枠に入れた高さより、水や空気が抜けた分だけ低くなります。

厚みに差がある部材を同時に打つ場合、コンクリートの厚みに差があるほど、コンクリートの沈む量に差がでるため、薄い部材と暑い部材の境目にひび割れが発生します。

型枠のはらみ・支保工の沈下とは?

支保工とは、型枠を下から支え、たわみを抑えるために使用します。柱や壁と違って、梁やスラブの型枠は宙に浮いているため、下から支えるために支保工を使います。

打込んだコンクリートの自重を側圧と言いますが、側圧が型枠の強度を上回ると、型枠はコンクリートに押されて変形し膨らみます。

型枠がコンクリートの自重に負けて膨らむことを「型枠のはらみ」と言います。

コンクリートが固まり始めた頃に、型枠がはらんだり支保工が動いたりすると、コンクリートが流動性を失っているため、変形に対応しきれずにひび割れが発生します。

コンクリートの沈下・急激な表面乾燥とは?

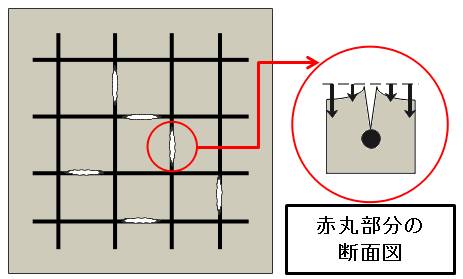

下の図は、スラブに発生したひび割れを表しています。格子状に鉄筋(黒い線)が入っていて、その上部にひび割れ(黒い線上にある白い部分)が発生しています。

赤丸の断面図を見てみると、鉄筋の真上にひび割れが発生しています。鉄筋上のコンクリートは、鉄筋の存在によって沈下量が小さいため、周囲のコンクリートに引っ張られてしまい、ひび割れてしまいます。

コンクリートが落ち着くことによる沈下が、梁やスラブの水平鉄筋で妨げられると、鉄筋に沿ってひび割れが発生します。

コンクリートはブリーディング水の発生とともに沈下しますが、ブリーディング速度よりも速い速度で表面の乾燥が進むと、網目状のひび割れが発生します。

急激な表面乾燥によるひび割れを、プラスティック収縮ひび割れと呼びます。

コンクリートは乾燥とともに収縮(縮む)しますが、コンクリート表面が急激に乾燥すると、表面と内部の乾燥具合(収縮具合)に差ができてしまい、ひび割れが発生してしまいます。

施工が原因の初期ひび割れの防止と対策は

打設計画書をしっかり守り作業を行うことが、主な対策となります。

壁や梁・スラブなど、コンクリートの厚みが違う部材を打設する場合、複数回に分けて打込み、コンクリートが落ち着きを確認する事で、コンクリートの沈下や型枠のはらみを防止します。

均しの際は、表面の状態をよく確認し、プラスティックひび割れやブリーディングによる沈下ひび割れがあった場合、鏝仕上げによってひび割れを除去することが、主な対策となります。

4.コンクリートの性質による初期ひび割れの種類と内容

コンクリートの性質が原因で起こる初期ひび割れには、以下のようなものがあります。

- 水和熱

- セメントの水和反応による温度上昇

- 乾燥収縮

- 乾燥による、コンクリート内部の水分蒸発

- 自己収縮

- 水和反応による、コンクリート内部の水分消費

セメントの水和熱による温度上昇とは

コンクリートは、セメントの水和と呼ばれる化学反応によって硬化します。セメントは水和反応時に熱を発生しますが、温度の上昇・降下にともなう体積変化によって、ひび割れが発生します。

このひび割れを温度ひび割れと呼び、部材断面の大きいマスコンクリートなどで注意が必要となります。

乾燥収縮と自己収縮とは

コンクリート内部の水は、蒸発と水和による消費によって次第に減っていきます。乾燥収縮と自己収縮は、どちらも水が減る事によって起こりますが、減り方に違いがあります。

乾燥収縮とは、水の蒸発によって起こる毛細管張力による収縮。自己収縮とは、水和反応後の水和物が、水和前の体積(水の体積+セメントの体積)より小さい事による収縮です。

収縮による応力が、コンクリートの引張力を上回るとひび割れが発生します。

初期ひび割れではありませんが、コンクリートの性質によるひび割れの一つに、温度によるコンクリートの伸縮ひび割れがあります。

コンクリートの熱膨張係数は、10×10-6/℃程度とされていて、1mのコンクリートで10℃、10mのコンクリートなら1℃の温度変化で、コンクリートが0.1㎜伸縮します。

気温や日射による温度変化で、コンクリートは膨張や収縮を繰り返します。その時、周囲の拘束によって伸縮が妨げられるとひび割れが発生します。

コンクリートの性質が原因の初期ひび割れの防止と対策は

設計時から各種ひび割れを想定し対応策をとることが、主な対策となります。

温度ひび割れの防止には、コンクリートの発熱を抑えることや、区画割りを小さくする、適切な目地間隔などがあります。

コンクリートの収縮や膨張には、単位水量を少なくすることや、膨張材・収縮低減剤を使用する、配筋量を適切に設定し伸縮時の応力を分散させることが主な対策となります。

コメント